No hace muchos años, cuando nuestros pueblos eran mucho más

pueblos y aún conservaban el rico patrimonio del silencio y el sabor de lo

auténtico, en las tranquilas noches del verano, sentado al fresco en la puerta de casa sobre una crujiente mimbrera, se podía escuchar el croar de

las ranas del arroyo, el grillar de los grillos en el campo y, a lo lejos,

perfectamente nítido, el canto regular e intermitente del autillo (Otus scops),

que recuerda el sonido de un radar o, mejor aún, de un sonar de alguna de las

películas de submarinos que ponían en la tele los sábados por la tarde.

Entonces, en la torre de la iglesia se hospedaba la lechuza

(Tyto alba). Aquella a la que acusaban nuestros mayores de beberse el aceite de

las lamparillas y que, a veces con su ruidoso chistar, nos mandaba callar a

todos durante su guardia nocturna desde lo más alto del lugar sagrado. Otras veces

se la veía fugazmente, débilmente iluminada por la luz amarillenta del farol, colarse

por el cristal roto de la gris ventana en busca de los ratones que hurtaban el

trigo de los viejos graneros.

Poco a poco fuimos viviendo y madurando. Los pueblos y las

personas evolucionaron y, sin darnos cuenta, sin movernos del sitio, nos

mudamos a otro lugar en el espacio y en el tiempo, más ruidoso, más urbano, más

aséptico y más impersonal. Ahora, como entonces, en la noche el autillo sigue lanzando sus

intermitentes sonidos, aunque ya no llegan hasta nosotros, se ahogan a mitad de

camino, en las afueras del campo lejano y extraño. En el pueblo la vieja lechuza abandonó su torre

y se fue a vivir a la caseta del tendido eléctrico abandonada en la antigua

huerta. Ya no quedan graneros en el pueblo ni ratones que los habiten.

|

| Lechuza escondida en una antigua caseta eléctrica. |

En el campo, en ese otro mundo cada vez más lejano y más profundo, la luna

alumbra la escena en la que el majestuoso búho real (Bubo bubo), apostado en la

rama del chaparro, vomita la bola de pelos y huesos que no pudo digerir del

incauto gazapo que le sirvió de cena. Debajo, a escasos metros, en una hondonada en mitad de un

talud, los dos pollos con el pijama de plumón claro se

apretujan y acurrucan junto al blanco y frío huevo de su hermano no nacido.

|

| Egagrópila (vómito) de búho real |

La noche pasa, tranquila y pausada. Unas luciérnagas iluminan débilmente la hoja de un árbol. Las hierbas secas crujen

al paso de los duendes y en lo alto las constelaciones giran en torno a la estrella polar. Con los últimos y lastimeros cantos del cárabo (Strix aluco), el negro del cielo torna a violeta y después a azulado, mientras empiezan a

distinguirse las primeras siluetas.

Escucha el canto del cárabo (SEO)

Ya de día, con el frescor y el aroma del alba, el pequeño

mochuelo (Athene noctua), curioso como pocos, asoma por la hura del conejo,

donde ha establecido su morada, para ver lo que acontece en el exterior. Sale,

se estira, observa, observa, observa y vuelve a sumergirse en el inframundo, a

resguardo del sol cegador.

|

| Mochuelo habitando una madriguera de conejo. |

Un bando de jilgueros pasa despavorido entre la bruma de la

mañana, seguido y perseguido por un ave más grande, más rápida, más fuerte y

más voraz. En cuestión de segundos el ave se posa tras una pequeña loma sin

conseguir su trofeo. Intento asomarme sigilosamente, y efectivamente, allí

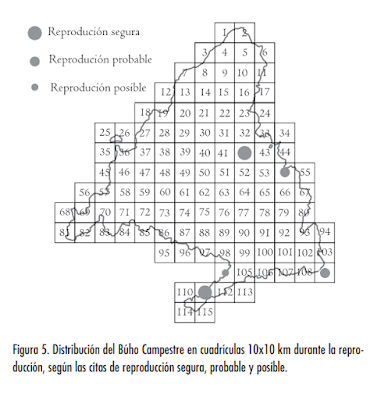

está, detrás de su inconfundible antifaz. El búho campestre (Asio flammeus),

clava sus ojos en los míos y durante unos instantes ninguno de los dos se mueve.

El que parpadee pierde. Un momento mágico e irrepetible que no será posible

olvidar.

|

| Búho campestre |